|

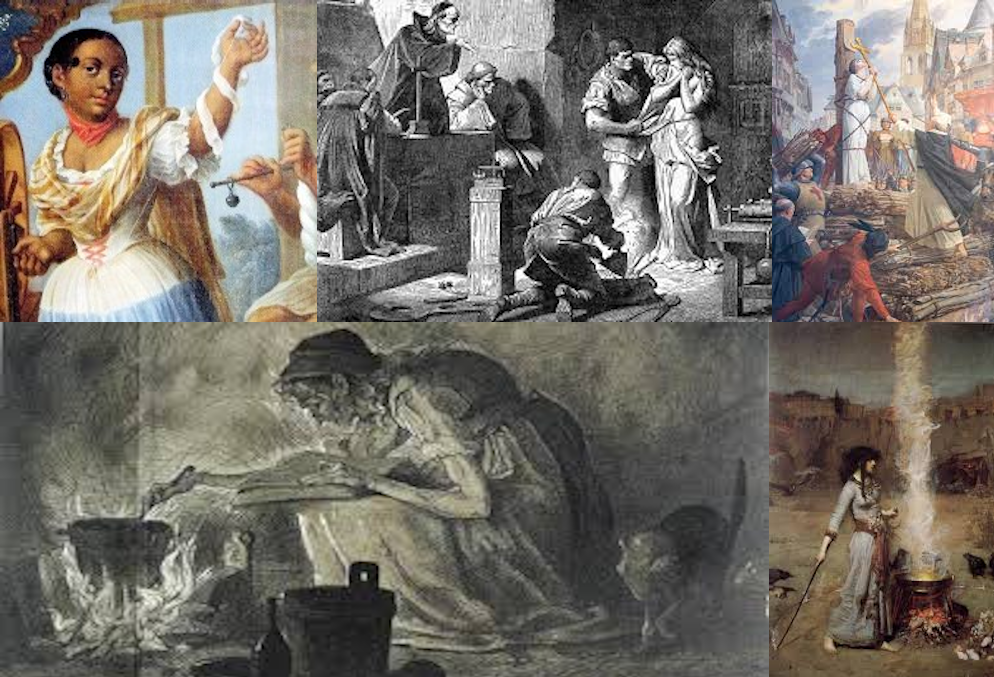

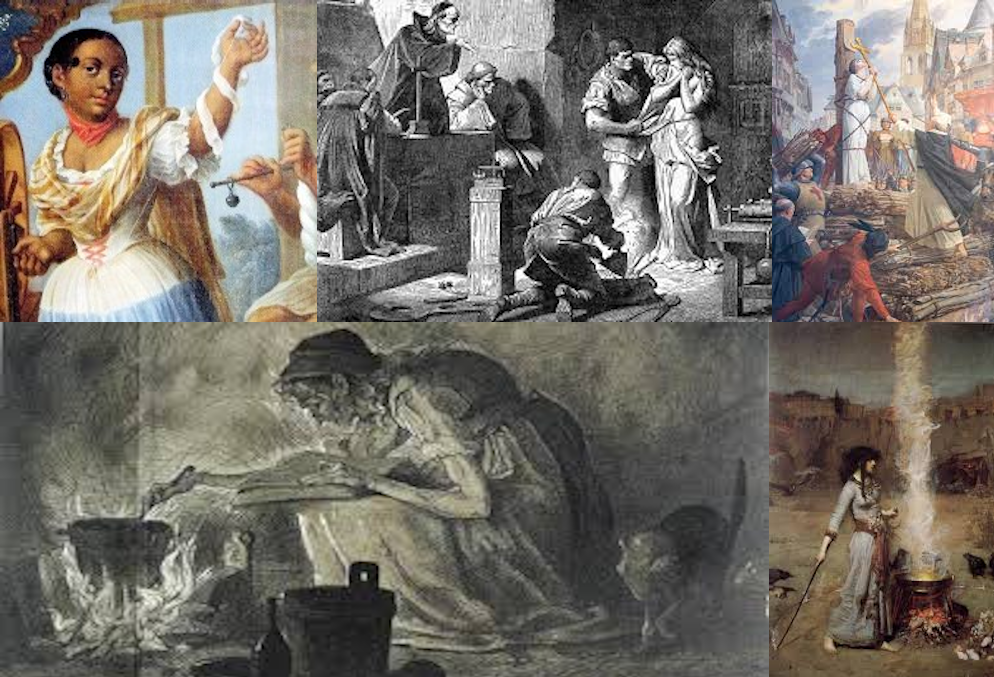

Estas líneas que siguen analizan la participación de mujeres en prácticas de hechicería en durante el siglo XVI, XVII y XVIII, enfocándose en los conjuros de carácter erótico‑amoroso presentes en los procesos del Tribunal del Santo Oficio, custodiados en el Archivo Histórico Nacional de España. La investigación sitúa a las hechiceras como sujetos activos en un espacio urbano y rural, sobre todo. Estas prácticas mágicas fueron estrategias simbólicas para negociar afectos, placer y estabilidad económica dentro de un marco social restrictivo. Los testimonios inquisitoriales ofrecen, además, un valioso panorama de la vida cotidiana, mostrando tensiones entre la norma moral y la práctica social.

Introducción

Durante el siglo XVII, España, sobre todo Sevilla y lógicamente en Cartagena de Indias, experimentaron una transformación demográfica significativa debido al flujo constante de personas a través del puerto. La ciudad se convirtió en un nodo multicultural donde coexistían europeos, africanos, indígenas y mestizos (Mantecón, 2002). Este ambiente propició un entrelazamiento de identidades y prácticas culturales, en el cual las mujeres enfrentaban la doble condición de subordinación por género y por su posición social o étnica (Gonzalbo, 1998).

El ideal femenino impuesto desde la metrópoli situaba a las mujeres en un papel de control doméstico: administrar la casa, velar por la prole legítima y servir al marido. Sin embargo, las condiciones reales de vida en las colonias abrían espacios para relaciones informales y afectos extramaritales, generando tensiones con el orden moral defendido por las autoridades religiosas.

En este contexto, la hechicería se erigió como una práctica que ofrecía a las mujeres la posibilidad de influir en sus relaciones personales y de asegurar recursos o afectos.

Hechicería femenina como estrategia cultural y social

Los registros inquisitoriales evidencian la extensión de la hechicería entre mujeres de distintos estratos sociales. Desde descendientes de familias notables hasta esclavas africanas recurrían a conjuros para responder a necesidades afectivas o materiales. La hechicería no era un fenómeno marginal, sino un elemento activo de la vida urbana.

La Inquisición, heredera de concepciones teológicas que veían en la magia una forma de pacto diabólico perseguía estas prácticas. Aun así, la persistencia de los conjuros muestra que tenían un valor simbólico y funcional en la vida de las mujeres, convirtiéndose en un recurso culturalmente validado, aunque legalmente sancionado.

Prácticas y significados de los conjuros amorosos

Los procesos inquisitoriales describen fórmulas verbales, uso de objetos cotidianos y rituales que buscaban atraer, retener o recuperar la atención de un amante o cónyuge. Estas acciones reflejan deseos de afecto, placer y estabilidad, pero también responden a contextos de abandono, soledad o competencia afectiva. En una sociedad que limitaba la sexualidad femenina al matrimonio, estos conjuros funcionaban como herramientas no oficiales de negociación. Se trataba de actos simbólicos que otorgaban cierto margen de actuación frente a la rigidez normativa y las asimetrías de poder.

Hechicería como mediación cultural

Tanto en España como en las colonias se produce, sobre todo en el siglo XVII un cruce de saberes y las hechiceras incorporan a su bagaje elementos de la tradición europea, conocimientos medicinales indígenas y prácticas rituales africanas. Esto las convertía en mediadoras culturales, adaptando y transmitiendo conocimientos que circulaban entre diferentes grupos sociales.

Este rol ambivalente, reprobadas por el Santo Oficio pero buscadas por quienes requerían sus servicios, refleja su relevancia social. Sus prácticas no solo atendían problemas afectivos, sino que mantenían activa una red de intercambios culturales y económicos; y también sociales porque las distintas clases sociales se relacionan en el gabinete, en la habitación, en el despacho de la hechicera, que hacía pócimas, emplastos y trabajos para personas de todas las clases sociales.

El estudio de la hechicería femenina tanto España como en las colonias permite comprender cómo las mujeres, pese a vivir en un entorno normativo restrictivo, encontraron formas de actuación y resistencia. Los conjuros amorosos fueron una estrategia simbólica que les permitía gestionar afectos, obtener seguridad económica y afirmar su identidad cultural.

Los procesos inquisitoriales, aunque escritos desde la mirada represiva, revelan la complejidad de la vida urbana y las redes femeninas de solidaridad que desafiaban, de manera velada, el orden impuesto. La hechicería no fue solo superstición sino también una herramienta de acción social y cultural.

En el contexto colonial

La hechicería, en el contexto colonial, funcionó como un conjunto de prácticas orientadas a transformar la realidad inmediata de quienes recurrían a ella. Su propósito era generar eficacia, resultados concretos e inmediatos.

Las mujeres de la élite solían acudir a este tipo de recursos para resolver problemáticas vinculadas al ámbito sentimental y familiar, dimensiones centrales para la definición de su posición en la estructura social.

En las colonias las dinámicas de ascenso o descenso social estaban mediadas por negociaciones y prácticas culturales, donde el matrimonio o las relaciones afectivas podían modificar sustancialmente la posición social de una mujer. Los conjuros amorosos se convirtieron en una estrategia también para gestionar vínculos emocionales, familiares y sexuales que les permitieran mantener o mejorar su estatus.

Viudas

Uno de los ejemplos más evidentes de riesgo de descenso social lo constituía la viudez. La pérdida del esposo no solo implicaba restricciones sexuales y estigma social, sino también inestabilidad económica.

Sin el respaldo de un marido, muchas viudas enfrentaban deudas o la reducción de su patrimonio, lo que las llevaba, en ocasiones, a recurrir a la hechicería como medio para atraer a otro hombre que les devolviera seguridad económica.

Concubinas y mancebas

Un caso frecuente de movilidad ascendente estaba representado por la figura de la concubina o manceba. En España y también en Indias, en el contexto colonial, mujeres de origen humilde como mulatas, mestizas, pardas o negras, podían establecer relaciones extramatrimoniales con hombres que les brindaran techo, sustento y ropa. Sin embargo, la inestabilidad de estos vínculos llevaba a que la hechicería se utilizara como herramienta para prolongar o afianzar relaciones no legitimadas por la Iglesia.

Negociar la posición social

En este marco, la hechicería amorosa permitía a las mujeres negociar su posición social, redefiniendo relaciones afectivas y ejercitando un control que la sociedad patriarcal buscaba limitar. La dualidad amor/odio, atracción/rechazo, unir/separar, quedaba al servicio de las necesidades de la practicante.

La práctica de los hechizos amorosos respondía a una lógica tanto simbólica como práctica, donde cada acción, palabra y objeto buscaba producir un efecto concreto. Los conjuros se realizaban con el propósito de influir en la voluntad o en los afectos de la persona deseada, generando vínculos que no dependieran únicamente de acuerdos formales, sino de un control más íntimo y espiritual.

Rituales

En los procesos inquisitoriales abundan referencias a rituales en los que se utilizaban cabellos, uñas, prendas de vestir o alimentos, en los que se “depositaba” la fuerza. Estas prácticas combinaban oraciones, invocaciones y el uso de objetos cotidianos, buscando alterar el estado emocional o físico de la persona objeto del hechizo.

El uso de sustancias ingeridas era habitual, bebidas, comidas o brebajes cargados con elementos rituales servían para influir en el cuerpo como vía de acceso al alma. Esto explicaba la frecuente referencia a pócimas amorosas en las declaraciones judiciales, donde los alimentos funcionaban como vehículos de atracción o dominación.

Los rezos y fórmulas orales eran parte fundamental del conjuro. Algunos registros describen la recitación de oraciones que combinaban invocaciones cristianas con elementos de tradiciones heterodoxas, en Indias se mezclan con tradiciones africanas e indígenas, evidenciando un sincretismo cultural característico de la colonización española.

La hechicería amorosa, por lo tanto, no era solo un recurso de manipulación emocional, sino también un espacio de actuación femenina. A través de estas prácticas, las mujeres podían intervenir en relaciones afectivas, resistiendo las limitaciones impuestas por el control patriarcal y religioso.

El saber de la hechicería, un trampolín social

El saber de la hechicería y los hechizos amorosos en Sevilla y en ciudades como Cartagena de Indias, muestra el reflejo de una sociedad multicultural donde las diferentes culturas se adaptaron y asimilaron, dando como resultado un mestizaje de creencias.

Las hechiceras hicieron circular estos saberes en la ciudad para que las personas que lo solicitaban resolvieran asuntos de su cotidianidad. La práctica de la hechicería les permitió desplazarse por todo tipo de espacios, tanto públicos como privados y conectar a las mujeres de todos los grupos étnicos y sociales de la ciudad. De esta forma, el aprendizaje y práctica de hechizos permitieron a las mujeres construir redes de sociabilidad propias que ampliaban el reducido margen de acción que la sociedad cartagenera de la época les permitía.

Por mucho que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición trató de censurar y prohibir los hechizos eróticos amorosos, estos se mantuvieron con fuerza. Sin embargo, son sus propios expedientes los que nos permiten reconstruir con detalle las prácticas de hechicería que llevaron a cabo las mujeres y lo que pretendían obtener con ello.

Los expedientes de los procesos de la Inquisición nos demuestran cómo la popularidad de los hechizos residía sobre todo en su eficacia o en su creencia de eficacia, una especie de efecto placebo; estos fueron utilizados para solucionar los problemas de amor, sexualidad y soledad de las mujeres, esto es, de la posición que ocupaban dentro de su entramado social.

Las hechiceras se valían de los elementos de la tradición, de la poesía popular, etc. elementos a los que añadían teatralidad, unas pocas mentiras y mucha psicología; y el uso del cuerpo como forma de convencer a los participantes y a los testigos de la efectividad de los hechizos.

Los entramados sociales creados por las mujeres, gracias al uso de la hechicería, abren una ventana por la que asomarse a un orden social informal femenino de la sociedad y también de la espiritualidad.

|