|

Agustín de Vetancurt

Vetancurt nació alrededor de 1622 en Ayotzingo, Puebla, México, dentro de una familia con raíces canarias, dedicó gran parte de su vida al trabajo pastoral e intelectual en la Nueva España. Estudió en la Real y Pontificia Universidad de México, donde se formó en filosofía y letras.

Ingresó en la orden franciscana en el convento de Puebla y, por más de cuatro décadas, fue responsable de la iglesia de San José de los Naturales. Tras tomar los hábitos en Puebla, permaneció allí por más de cuarenta años en estrecho contacto con diversas comunidades indígenas, enfocándose en su enseñanza y adoctrinamiento. Además de ejercer como docente, fue reconocido por su dominio del náhuatl y nombrado cronista oficial de la Provincia del Santo Evangelio. Posteriormente, regresó a la capital virreinal y se incorporó al convento de San José de los Naturales, donde ejerció como profesor de Teología, Filosofía y lengua náhuatl. Vetancurt alcanzó el cargo de cronista general de la orden franciscana en la región.

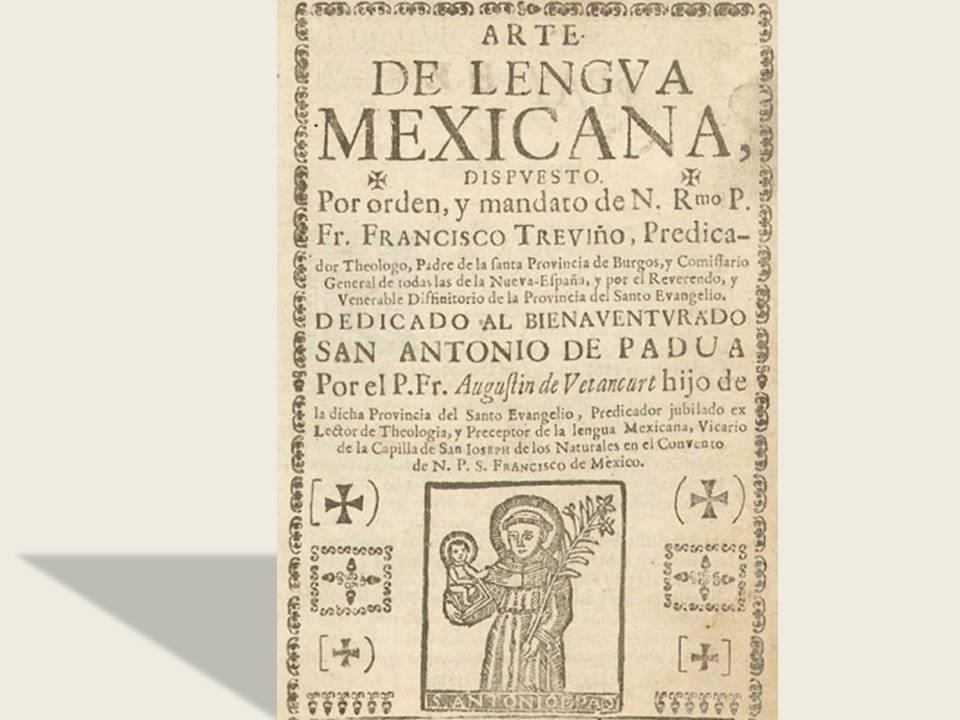

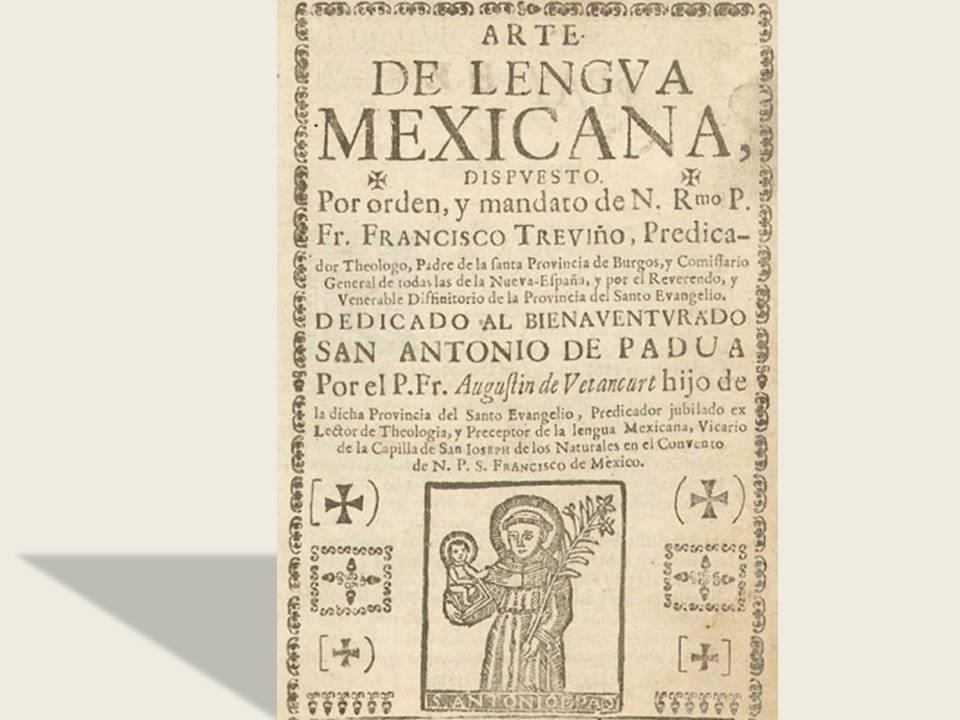

Su obra escrita es extensa y abarca desde gramáticas y manuales sacramentales hasta crónicas religiosas. Sus escritos no solo relatan las dificultades y experiencias de los franciscanos en México, sino que también contienen una valiosa recopilación de observaciones sobre la vida cotidiana de los pueblos indígenas, tanto de la época colonial como prehispánica, lo que convierte sus obras en una fuente esencial para el estudio antropológico de la Nueva España. Su Arte de la Lengua Mexicana fue publicado en 1673 y reimpreso en 1901, y constituye un ejemplo claro del compromiso de los franciscanos con la enseñanza y la evangelización a través del idioma. Entre sus obras también destaca el Manual para administrar los santos sacramentos, el Teatro Mexicano (una amplia crónica religiosa) y textos sobre vidas de santos y enseñanza cristiana. La producción de Vetancurt refleja la continuidad de la tradición reformista franciscana y su esfuerzo por dejar testimonio escrito del trabajo misional en la Nueva España.

Vetancurt basó gran parte de su trabajo en las investigaciones previas de sus antecesores dentro de la orden, como Juan de Torquemada y Jerónimo de Mendieta. De hecho, su estudio de estas fuentes fue tan profundo que llegó a denunciar formalmente a Juan de Torquemada por supuestamente plagiar la obra de Mendieta en su Monarchía indiana.

Además, Vetancurt fue pionero en la recopilación y el análisis del teatro misionero franciscano en América, destacando con su monumental obra Teatro mexicano. Descripción breve de los sucessos exemplares, históricos, políticos, militares y religiosos del nuevo mundo occidental de las Indias (publicada en 1698). En cuanto a la enseñanza del náhuatl, su Arte de la lengua mexicana proponía un método simplificado para instruir a los indígenas, a quienes Vetancurt consideraba, según sus propias palabras, “por su naturaleza, menos capaces que los españoles”.

Interacción cultural

El periodo colonial en la Nueva España implicó una compleja interacción cultural y lingüística entre los pueblos originarios y los conquistadores españoles. El náhuatl, lengua predominante en el centro de México, se mantuvo no solo como idioma de comunicación cotidiana, sino también como vehículo para la producción literaria y jurídica. En paralelo, las obras de historiadores y religiosos como Agustín de Vetancurt representan un interesante fenómeno epistemológico de mestizaje, donde convergen saberes indígenas y europeos.

Durante el proceso de conquista y colonización del continente americano, los frailes desempeñaron un papel central en la tarea de enseñar y evangelizar a las poblaciones originarias.

Esta labor requirió el aprendizaje y enseñanza de las lenguas indígenas, lo que llevó a muchos religiosos a crear gramáticas y manuales lingüísticos para sistematizar esos idiomas. Uno de estos trabajos es el Arte de la Lengua Mexicana (1673), escrito por el franciscano fray Agustín de Vetancurt.

En sus inicios, estos textos no fueron considerados materiales de valor académico, pues desde la óptica de la lingüística moderna se les criticaba por simplificaciones, errores metodológicos o por su excesiva dependencia de la ortografía del español. No obstante, estudios recientes han reevaluado estas obras dentro de su propio contexto histórico y cultural, reconociéndolas como esfuerzos significativos por documentar lenguas indígenas en condiciones muy complejas.

El trabajo de Vetancurt no surgió en el vacío. Se basó tanto en la tradición gramatical de Antonio de Nebrija como en las obras previas de otros misioneros. Por ello, más que una gramática pionera, se puede entender su Arte como una síntesis entre el modelo europeo de análisis lingüístico y el conocimiento práctico acumulado por generaciones de evangelizadores.

Enseñanza, lengua y evangelización

La llegada de los españoles supuso un contacto entre una cultura alfabetizada y sociedades cuya tradición oral dominaba la vida cotidiana.

Los frailes intentaron integrar a los pueblos indígenas a una nueva organización social y religiosa, lo cual exigía superar la barrera del idioma. Para ello, se sirvieron de intérpretes nativos y luego elaboraron materiales visuales o catecismos ilustrados que facilitaran la transmisión de sus creencias.

Este encuentro lingüístico no fue sencillo. Las lenguas indígenas no contaban con un sistema de escritura ni con antecedentes de análisis gramatical. Los misioneros, por tanto, debieron crear metodologías de registro lingüístico desde cero. Su meta no era el estudio académico del idioma en sí, sino facilitar la catequesis y la confesión en lenguas comprensibles para los indígenas.

En Nueva España, el náhuatl se estableció como lengua oficial para estos propósitos, aunque también se atendieron otras como el otomí o el zapoteco. La importancia que se dio a la enseñanza de estas lenguas se refleja en las disposiciones reales: por ejemplo, la Real Cédula de 1580 ordenaba que no se concedieran cargos eclesiásticos a quienes no conocieran la lengua local.

La Real Cédula de 1580: una política lingüística para la evangelización

En 1580, la Corona española emitió una Real Cédula que establecía que no se debía conferir beneficios eclesiásticos, como parroquias, curatos o doctrinas a clérigos que no dominaran la lengua de los pueblos indígenas a quienes debían atender. Esta disposición respondía a una preocupación concreta: garantizar una evangelización efectiva mediante el uso de las lenguas vernáculas, y no solo del castellano.

La medida no solo reconocía la importancia de la lengua indígena como vehículo de comunicación pastoral, sino que también buscaba evitar que se nombraran religiosos incompetentes lingüísticamente en regiones donde el conocimiento del idioma local era indispensable. En palabras de la propia Cédula: "No se admitan a beneficios ni curatos a personas que no sepan la lengua del lugar".

Este tipo de políticas demuestra que, durante gran parte del periodo colonial, la Corona y las órdenes religiosas priorizaron el uso de las lenguas indígenas como herramientas fundamentales para la enseñanza de la doctrina cristiana. De hecho, hasta el siglo XVIII, el náhuatl y otras lenguas locales mantuvieron un estatus funcional elevado dentro del sistema evangelizador.

El contexto del “Arte de la Lengua Mexicana”

El Arte de Vetancurt forma parte de una larga tradición de gramáticas coloniales redactadas en lengua náhuatl. No fue el primero ni el último, pero sí representa una etapa avanzada de este proceso, en la que la descripción lingüística ya no respondía a un primer contacto con el idioma, sino a una intención pedagógica más consolidada. Obras como las de Molina, Olmos, Rincón y Carochi ya habían trazado un camino que Vetancurt siguió y perfeccionó en algunos aspectos.

Su manual se concibió como una herramienta para enseñar el náhuatl a frailes recién llegados, ayudarlos a impartir los sacramentos y transmitir el mensaje cristiano. En él, Vetancurt explica la pronunciación de ciertas letras y otros aspectos gramaticales del idioma, utilizando ejemplos accesibles para un público eclesiástico.

La obra presente riqueza documental e historiográfica. El texto logra articular muy bien la obra lingüística de Vetancurt con su contexto de producción: su papel como fraile, historiador y lingüista en el virreinato novohispano.

Es indiscutible su vínculo claro con la tradición nebrijense. Establecer la filiación con Antonio de Nebrija otorga profundidad metodológica al análisis y permite entender el Arte como parte de una tradición filológica que trasciende lo local.

Presenta análisis fonético-fonológico cuidadoso. La revisión de fenómenos específicos de la lengua náhuatl y su representación en la escritura del siglo XVII muestra atención al detalle, especialmente en el apartado “De las letras que faltan...”.

Muestra profundo interés por la función didáctica y evangelizadora. Se destaca adecuadamente el carácter práctico del Arte, alineado con los objetivos de instrucción religiosa de la época. Además, tiene un estilo claro, bien estructurado y fundamentado. A pesar de la complejidad del tema, el texto mantiene un tono accesible a la vez que culto.

La identidad criolla de Vetancurt y su mirada sobre el mundo indígena

Fray Agustín de Vetancurt no fue un fraile peninsular, sino un criollo novohispano nacido en Ayotzingo, actual estado de Puebla. Esta condición lo ubica dentro de una generación de intelectuales y religiosos criollos que, desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, comenzaron a construir una identidad propia diferenciada tanto del indígena como del español peninsular. En su obra se advierte una clara apropiación del legado indígena desde una posición que no es la del conquistador, sino la del heredero mestizo de una historia común.

La labor de Vetancurt como lingüista, historiador y predicador en lengua náhuatl debe entenderse dentro de este marco criollo, donde el conocimiento de las lenguas originarias no solo era funcional al proyecto evangelizador, sino también una herramienta para afirmar la competencia intelectual y cultural de los criollos frente al poder metropolitano. La elaboración del Arte de la Lengua Mexicana (1673) responde así no únicamente a un imperativo pastoral, sino también a una estrategia de afirmación identitaria.

Aunque Vetancurt se adscribe fielmente al modelo franciscano, y adopta las estructuras lingüísticas heredadas de Nebrija y de sus predecesores misioneros, su tratamiento de la lengua náhuatl refleja una sensibilidad por los matices culturales y lingüísticos de la realidad indígena. Sin embargo, su mirada no está exenta de una tensión inherente a su posición: por un lado, hay un claro respeto por la complejidad del idioma náhuatl, al que dedica un estudio sistemático; por otro, su objetivo final sigue siendo la integración de los pueblos originarios a un orden cristiano y colonial, lo cual implica una reconfiguración del mundo indígena desde una lógica hispánica.

Esta ambivalencia es característica de la producción criolla del siglo XVII. Como señala Walter Mignolo (1992), muchos criollos adoptaron una postura de mediación entre la tradición europea y las realidades americanas, y en esa mediación no pocas veces se reconfiguraron las categorías del "otro". En el caso de Vetancurt, su trabajo como fraile-lingüista puede verse como parte de un proyecto más amplio en el que los criollos buscaban legitimarse como intérpretes privilegiados del Nuevo Mundo, no solo ante la Iglesia, sino también ante la corona.

Apuntes comparativos entre Nebrija y Vetancurt

Aunque fray Agustín de Vetancurt elabora su Arte de la Lengua Mexicana en el siglo XVII y en un contexto radicalmente distinto al de la Castilla del siglo XV de Antonio de Nebrija, es evidente que toma como modelo estructural la Gramática de la lengua castellana (1492). Sin embargo, más allá de esta filiación formal, es posible identificar contrastes significativos que revelan no solo diferencias lingüísticas, sino también ideológicas.

1. Sobre los diptongos y la fonología. Nebrija aborda los diptongos desde una perspectiva puramente ortográfica y fonética, considerando su presencia en función de las normas del latín clásico, y con la intención de fijar la lengua castellana escrita. Define, por ejemplo, los diptongos como la combinación de dos vocales en una sola sílaba, y distingue entre diptongos naturales y accidentales. Vetancurt, en cambio, se enfrenta a una lengua oral sin tradición alfabética previa y su tratamiento de los sonidos, incluidos los diptongos, no parte de una tradición filológica clásica, sino de la necesidad de adaptar la fonética náhuatl al alfabeto latino. En su apartado “De las letras que faltan y pronunciación que tienen”, Vetancurt no solo describe sonidos ausentes en castellano, sino que propone equivalencias fonéticas y ortográficas para hacer legible lo oral, priorizando la inteligibilidad para el misionero más que la exactitud fonológica.

2. Sobre las partes del discurso. Nebrija, como buen humanista renacentista, sigue el modelo gramatical latino para clasificar las partes del discurso: nombre, pronombre, verbo, participio, etc., con definiciones apoyadas en la lógica aristotélica. En contraste, Vetancurt adapta esta estructura al náhuatl, pero se ve obligado a alterar o reinterpretar ciertas categorías para ajustarlas a una lengua aglutinante que funciona de manera radicalmente distinta al latín o al castellano. Por ejemplo, la noción de verbo en náhuatl —donde muchas ideas completas se expresan mediante formas verbales complejas que incluyen sujetos, objetos y nociones modales— tensiona la clasificación tradicional. Así, Vetancurt se ve forzado a insertar explicaciones que evidencian una gramática que no encaja del todo en los moldes nebrisenses.

3. Sobre la ideología subyacente. Nebrija, en su prólogo al rey, declara abiertamente que su gramática será útil “para enseñar nuestra lengua a los moros, judíos y otras gentes extranjeras” y, más aún, para consolidar la unidad del reino: la lengua como instrumento de poder. Vetancurt, aunque no formula una tesis política tan explícita, participa de una ideología paralela: la lengua como medio de evangelización y control espiritual de los pueblos originarios. La gramática se convierte así en una herramienta misionera, pero también en un dispositivo colonial. A diferencia de Nebrija, cuya intención es normativizar una lengua en ascenso, Vetancurt intenta codificar una lengua subalterna, con el objetivo de integrarla a una visión cristiana y jerárquica del mundo.

En síntesis, aunque Vetancurt sigue a Nebrija como modelo formal y retórico, las diferencias entre sus respectivos objetos de estudio —una lengua imperial en proceso de consolidación, y una lengua indígena en situación de subordinación— obligan a leer sus obras desde lógicas discursivas e ideológicas contrastantes.

Ejemplos contextuales del náhuatl en el Arte de la Lengua Mexicana

Uno de los aspectos más reveladores de las gramáticas coloniales no reside únicamente en su estructura técnica, sino en los ejemplos lingüísticos que los autores seleccionan para ilustrar el uso del idioma indígena. En el caso del Arte de la Lengua Mexicana de fray Agustín de Vetancurt, los ejemplos empleados no son meramente neutros o aleatorios: reflejan una cosmovisión y una pedagogía propias del contexto colonial y eclesiástico del siglo XVII.

“Cortáis flores”. Vetancurt emplea este ejemplo para ilustrar conjugaciones o estructuras gramaticales, pero la elección no es inocente. La metáfora de “cortar flores” (náhuatl: xochitl tlan o formas similares) tiene una profunda carga simbólica en la tradición nahua, donde las flores y los cantos (in xochitl in cuicatl) representan el arte, el saber, la verdad revelada e incluso el sacrificio ritual. Al insertar este ejemplo en una gramática cristiana, Vetancurt podría estar reutilizando una fórmula de resonancia indígena, resemantizándola para un fin catequético o didáctico. No se trata solo de una acción cotidiana, sino de un gesto cargado de belleza y significado que el autor aprovecha para articular la enseñanza desde un lugar culturalmente reconocible.

“El que enseña”. Otro ejemplo interesante es el uso de expresiones como “el que enseña”, traducido posiblemente a formas como tlamatini (sabio, maestro) o construcciones verbales con sufijos agenciales. Esta noción, más allá de describir una función social, señala una figura clave dentro del sistema educativo indígena prehispánico, y también dentro del proyecto evangelizador: el maestro, el catequista, el fraile. En este sentido, la elección del ejemplo apunta a las jerarquías del saber y la transmisión de conocimiento, tanto en el mundo nahua como en la estructura eclesial colonial. Vetancurt parece así tender un puente entre ambas tradiciones pedagógicas, adaptando el rol del “tlamatini” al del predicador cristiano.

Estos ejemplos revelan que el Arte no es un texto neutral, sino que articula una pedagogía misionera que intenta reconciliar o, al menos, hacer converger los universos simbólicos de los pueblos originarios con la doctrina cristiana. La selección léxica, por tanto, se vuelve una clave interpretativa no sólo de la gramática, sino del encuentro (y el conflicto) entre dos sistemas de pensamiento.

|