|

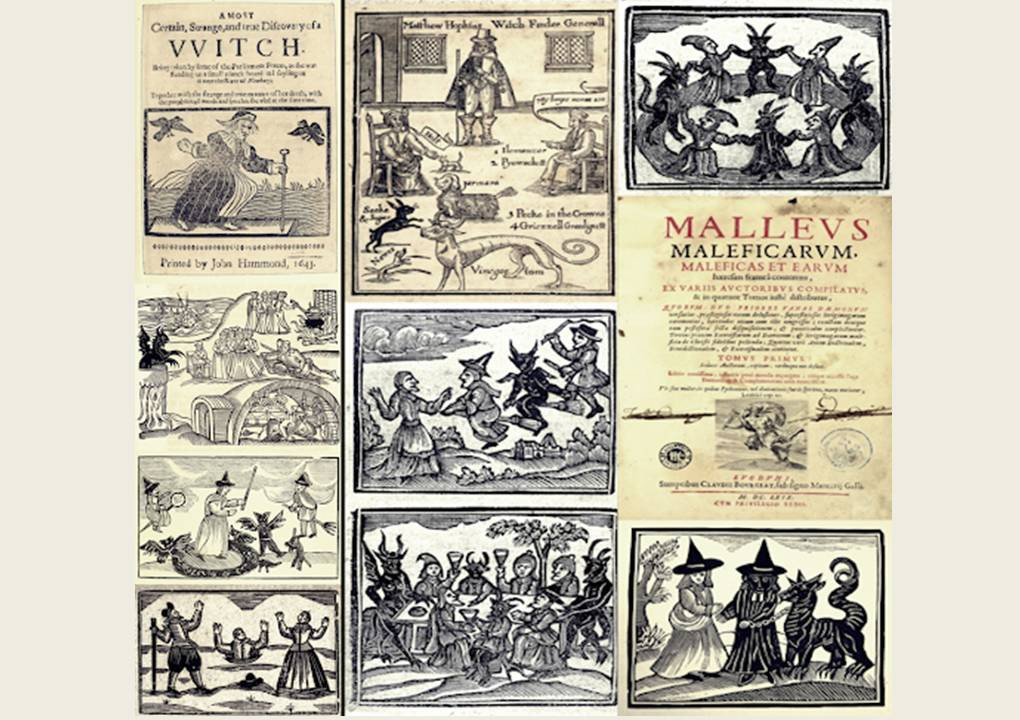

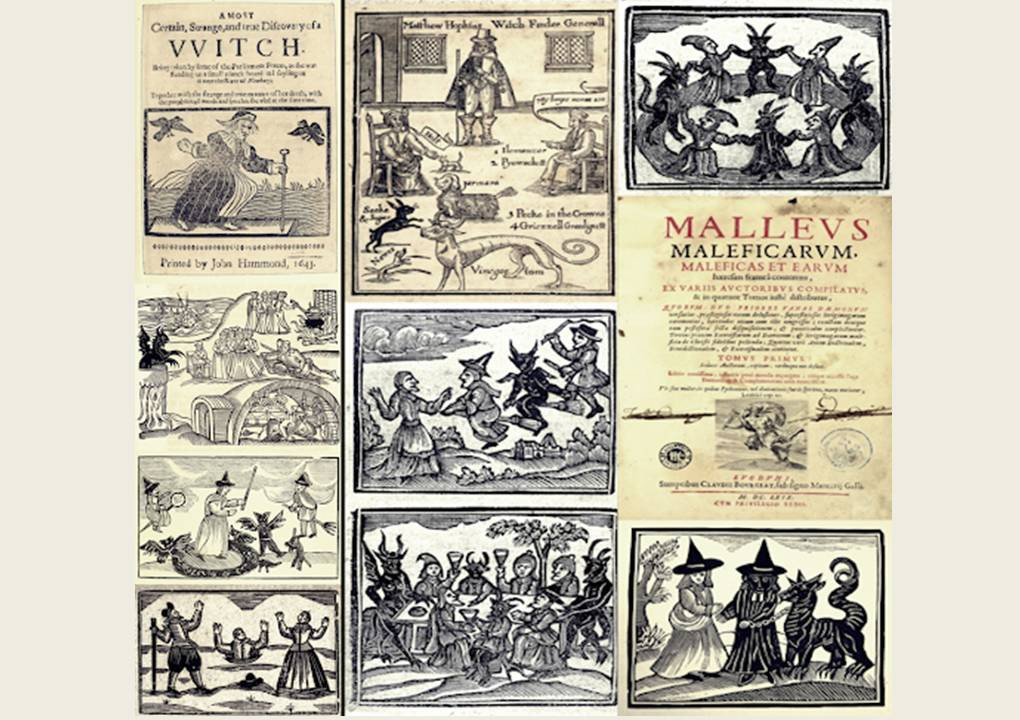

Durante los siglos XVI y XVII, Europa atravesó una doble revolución: la expansión del miedo a las brujas y el auge imparable de la imprenta. En esa mezcla explosiva de superstición, moralismo y circulación masiva de imágenes, nació el estereotipo de la bruja que hoy todos reconocemos: vieja, encorvada, montada en escoba, con caldero, gatos y pactos demoníacos incluidos.

La xilografía —grabado en madera reproducido en papel barato— fue la gran aliada de este fenómeno. Fácil de producir, fácil de difundir. Panfletos y baladas ilustradas se vendían por escasas monedas en mercados, calles y tabernas. Como dice el dramaturgo Thomas Middleton, estas hojas eran “las modas, las ficciones, los delitos, las tonterías” del momento. Y pocas cosas vendían más que el escándalo... o la brujería.

El nacimiento del pánico

Todo arrancó con el Malleus Maleficarum (1487), un manual de caza de brujas escrito por dos inquisidores dominicos que logró convencer al Papa Inocencio VIII de que la brujería debía tratarse como herejía. El libro fue un éxito brutal y vino a justificar la tortura, la ejecución y la demonización total de las mujeres acusadas. Con la bendición papal, las llamas se encendieron por toda Europa. Las imágenes que acompañaban estos textos reforzaban una estética: mujeres mayores, solitarias, acompañadas de animales oscuros (sus “familiares”), capaces de invocar tormentas o hacer enfermar a un niño con una mirada.

Un ejemplo emblemático es el panfleto de 1579 que narra los “actos horribles” de Elizabeth Montante y otras tres “madres” —Margaret, Dutten y Devell— supuestamente aliadas con el diablo. Las xilografías las muestran amamantando a gatos diabólicos con su propia sangre. El morbo vendía y mucho, como hoy, el morbo y el escándalo siempre venden, sobre todo a quienes no tienen muy bien amueblada la cabeza.

Sexismo con tinta negra

Estos relatos no eran solo superstición, eran propaganda social. La figura de la bruja encarnaba el miedo a las mujeres independientes, analfabetas pero “peligrosas”, que vivían fuera del control patriarcal. El hombre parece que siempre ha temido a la mujer, a su inteligencia, a su desenvoltura, lo normal era que un hombre fuese unos cuatro años mayor que su esposa, se pretendía equilibrar la madurez entre ambos sexos, razón más que suficiente para que una pareja formada por una mujer algo mayor o mucho mayor que el hombre fuese un completo disparate. La mujer “lógicamente” debía pasar de la autoridad del padre a la del marido, qué autoridad podía tener sobre una mujer un hombre que no fuese mayor que ella. Por supuesto, estaba mal visto que una mujer decidiese continuar soltera.

El mensaje estaba claro: una mujer sola era, potencialmente, una amenaza. Una mujer soltera era libre, blanco perfecto para el pecado. Podía pensar libremente sin que nadie le ajustara cuentas. Podía disponer de su patrimonio sin que nadie se apropiara del mismo, etc. Una mujer soltera e inteligente era lo peor que podían tener por aquella época, ¿era una disidente, una invertida, una libertina, una bruja…?, podía ser muchas cosas y cabía la posibilidad de que las fuera todas a la vez. Por eso muchas mujeres, viudas o solteras, que no querían volver a casar o no querían casar, inventaron una forma que les permitía seguir siendo libre y respetada al tiempo: el beaterio. Una beata incluso vestía de forma que se la reconocía por sus ropajes, era el polo opuesto a una bruja.

Un panfleto de 1643 lo deja caer sin tapujos: se dudaba de que “el tonto sexo femenino” pudiera dominar las artes oscuras... hasta que el deseo de venganza las empujaba al bosque, al pacto con el diablo y al aquelarre. Una mezcla de misoginia y paranoia que justificaba cualquier atrocidad.

Tormentas reales, consecuencias letales

En 1589, el Rey Jacobo VI de Escocia (futuro Jacobo I de Inglaterra) sufrió tormentas durante su viaje de boda con la princesa Ana de Dinamarca. ¿Motivo? Según su corte, ¡brujería! El resultado: los procesos de North Berwick, una cacería masiva con más de cien arrestos.

El folleto Newes from Scotland (1591) lo documenta todo, con xilografías recicladas que muestran brujas cocinando hechizos mientras demonios agitan las olas bajo el barco real.

Jacobo quedó tan marcado por el episodio que escribió su propio tratado: Daemonologie (1597). Este libro, con espíritu más teológico que legal, fue el combustible que años después encendió la fiebre cazabrujas de Matthew Hopkins, el infame “buscador general de brujas”, responsable de cientos de ejecuciones en la década de 1640.

"Newes from Scotland" (1591): El panfleto que encendió la paranoia brujeril en Escocia

Newes from Scotland: Declaring the Damnable Life and Death of Doctor Fian, a Notable Sorcerer es uno de los panfletos más célebres —y escalofriantes— del periodo de caza de brujas en Escocia. Publicado en 1591, recoge en tono sensacionalista los detalles del proceso de North Berwick, una de las primeras y más documentadas persecuciones de brujas en las islas británicas.

Este panfleto no solo alimentó el miedo colectivo, sino que fue clave en consolidar el imaginario gráfico de la brujería. Incluye algunas de las primeras xilografías conocidas que representan brujas cocinando hechizos, invocando tormentas y haciendo tratos con el diablo.

Contexto: tormentas, reyes y sospechas

Todo comenzó cuando el joven Rey Jacobo VI de Escocia (futuro Jacobo I de Inglaterra) viajó a Dinamarca para casarse con la princesa Ana. En el viaje de regreso, una serie de violentas tormentas obligaron a su flota a refugiarse en Noruega. De regreso a Escocia, se empezó a rumorear que las tormentas habían sido provocadas por brujas danesas.

Jacobo, intrigado y luego obsesionado por esta idea, ordenó una investigación que desencadenó una serie de arrestos en North Berwick. Mujeres —y algunos hombres— fueron torturados hasta confesar pactos demoníacos, vuelos nocturnos y orgías con Satanás.

El Doctor Fian: un brujo para la leyenda

El protagonista del panfleto es John Fian (a veces llamado “Doctor Fian”), un maestro de escuela acusado de liderar el aquelarre. Según el texto, Fian era un hechicero poderoso que firmó un pacto con el diablo y reclutó a otras brujas para destruir al rey.

Entre las acusaciones: conjurar tempestades, participar en rituales satánicos y volar por los aires en reuniones demoníacas. Las ilustraciones lo muestran predicando como si fuera un sacerdote del diablo.

Fian fue sometido a torturas extremas. Se le arrancaron las uñas, se le atravesaron agujas en los dedos y se le colocaron botas de hierro que se calentaban al rojo vivo para destrozar los huesos de sus pies. Tras confesar bajo tortura, intentó retractarse... pero fue quemado en la hoguera.

El valor cultural del panfleto

Newes from Scotland no solo fue un panfleto amarillista sino también fue una herramienta política. Presentaba a Jacobo como un rey valiente que derrotaba conspiraciones oscuras y sobrevivía por intervención divina.

El texto se convirtió en anexo del Daemonologie (1597), el tratado que el propio Jacobo escribió sobre la brujería. Y fue una influencia directa en el retrato literario de las brujas en Macbeth de Shakespeare (1606), obra estrenada durante una visita del rey de Dinamarca a Inglaterra.

Las xilografías: imagen y propaganda

Las xilografías incluidas son especialmente significativas. Una en particular muestra varios momentos simultáneos:

-- En la parte superior izquierda, demonios nadan alrededor del barco del rey, agitando las aguas. -- A la derecha, mujeres se agrupan alrededor de un caldero humeante: el estereotipo visual de la bruja en acción. -- Abajo, se representa una especie de sermón infernal, con el propio Doctor Fian como predicador.

Curiosamente, algunas de estas imágenes eran xilografías de stock reutilizadas, lo que demuestra cómo la imprenta reciclaba recursos visuales para múltiples narrativas. Aun así, su repetición consolidó los códigos gráficos del miedo: fuego, escobas, diablo, gatos.

El fuego se entendía en la época como purificador del alma, las escobas resultaron que si alguna vez las usaron estas mujeres no fue para volar elevándose desde el suelo hacia el cielo sino “volar” de otra forma habiendo utilizado la escoba de forma “no usual”, ellas no utilizaban la escoba para barrer o no sólo para eso. El diablo, era supuestamente quien daba iniciativa maléfica a ese “tonto e inferior sexo femenino” que por sí solo no era lógico que fuese capaz de cosas que habitualmente hacían solamente los hombres. Se pensaba que debían tener una fuerza maléfica que les diera poder porque sin eso, ellas no hubieran sido capaces de lo que fuese porque la mujer era el sexo débil y no era capaz de pensar, al menos, tan derechamente como un hombre. Los gatos, pobres inocentes, son “los que pagan el pato”, pues lógicamente una mujer sola debía necesitar alguna compañía y qué animal más casero, bello y entrañable que un gato. Pero los gatos, -todos los animales lo tienen- están adornados de ese séptimo sentido que los hace ver y comprender cosas que un humano generalmente no entiende y como los animales no humanos se consideraban como objetos, sin alma ni sentimientos, poco importaba a los dementes perseguidores de escándalos, quemar viva a la inocencia en su estado más puro. A todo ello se une la forma de la pupila que tienen los gatos, en vez de ser redonda es como un óvalo que se abre o cierra según la luz, lo que los hace seres misteriosos y distintos al resto, bellísimos, inteligentes, independientes a la vez que fieles, los gatos parecían ser el complemento perfecto para llamar bruja a alguien. Este enredo mental tuvo consecuencias: la tradicional aversión que por los siglos de los siglos ha tenido que soportar la especie gatuna por parte de la especie humana, que no es menos animal que ellos, si acaso más bestias.

Newes from Scotland fue, en suma, una pieza fundamental en la arquitectura del pánico brujeril en el mundo anglosajón. Ayudó a moldear no solo la política religiosa del momento, sino también el imaginario colectivo que aún hoy nos persigue cada Noviembre con el lamentablemente famoso “Halloween”.

Daemonologie (1597): el manual real contra las artes oscuras

En 1597, el rey Jacobo VI de Escocia —quien más tarde sería Jacobo I de Inglaterra— publicó Daemonologie, un tratado en forma de diálogo que profundiza en su visión sobre la brujería, la magia, los demonios y lo sobrenatural. No era un panfleto más: era la palabra de un monarca, escrita con la autoridad de quien había presenciado de cerca los juicios de brujas en North Berwick unos años antes.

Este libro no solo legitimó las persecuciones en su reino, sino que alimentó la histeria colectiva y sirvió de base para cazadores de brujas como Matthew Hopkins, décadas después. También influyó directamente en la literatura, siendo una fuente clave para las escenas brujeriles de Macbeth de Shakespeare.

Daemonologie está escrito como un diálogo entre dos personajes: Philomathes (el escéptico) y Epistemon (el erudito que cree en lo sobrenatural). La estructura permite a Jacobo defender, con aparente racionalidad, la existencia y el peligro real de la brujería, la nigromancia, la posesión demoníaca y las apariciones fantasmales. Dividido en tres libros, el texto cubre:

La brujería y sus prácticas. Define qué es la brujería, quién la practica, cómo se relaciona con el diablo y por qué debe perseguirse. Justifica legal y moralmente su erradicación. Las invocaciones y la magia negra. Aborda las artes ocultas, la necromancia y la comunicación con espíritus. Jacobo distingue entre ilusiones satánicas y verdaderas interacciones con demonios. Los espectros y apariciones. Trata sobre fantasmas, almas errantes, posesiones y fenómenos paranormales. El rey sugiere que muchas “visiones” tienen origen demoníaco y no divino.

Jacobo había vivido de primera mano el pánico brujeril de su tiempo. En 1589, durante su tormentoso regreso de Dinamarca con su esposa Ana, comenzaron las acusaciones de que brujas habían conjurado las tempestades para matarlo y el caso desembocó en los juicios de North Berwick, donde más de 100 personas fueron arrestadas y torturadas. La experiencia marcó profundamente al monarca, que participó directamente en los interrogatorios.

Daemonologie fue su intento de justificar esas acciones y demostrar que su reinado estaba amenazado por fuerzas demoníacas. Al publicarlo, además, buscaba educar al pueblo y al clero sobre cómo identificar y combatir la brujería.

Daemonologie tuvo un impacto notable al legitimar legalmente la caza de brujas en Escocia e Inglaterra. Aunque en Inglaterra ya existían leyes contra la brujería, Jacobo presionó para endurecerlas tras convertirse en rey de los tres reinos en 1603. Inspiró a Matthew Hopkins, el "cazador general de brujas", cuya persecución en la década de 1640 dejó cientos de muertos. Sirvió como fuente cultural para Shakespeare, especialmente en Macbeth (1606), obra llena de referencias a aquelarres, hechizos, profecías y demonología.

A pesar de su fascinación por lo oculto, Jacobo no era un crédulo ingenuo. De hecho, años más tarde se volvió más escéptico y frenó varias persecuciones, criticando las confesiones obtenidas solo por tortura. Su evolución lo muestra como un hombre atrapado entre la superstición popular y la racionalidad emergente del pensamiento moderno.

Daemonologie, entonces, no es solo un texto de su tiempo, sino el retrato de una mentalidad real, política y teológica que modeló el miedo colectivo de una época. Daemonologie es de dominio público y puede encontrarse fácilmente en inglés original. Sin embargo, está escrito en un estilo arcaico y denso.

Matthew Hopkins: el temido "Cazador General de Brujas" de Inglaterra

Entre 1644 y 1647, mientras Inglaterra se desangraba en su Guerra Civil, un personaje sombrío emergió del caos para convertirse en el rostro más infame de la caza de brujas en las islas británicas: Matthew Hopkins.

Autodenominado “Witchfinder General” (Cazador General de Brujas), Hopkins no tenía formación jurídica ni autoridad oficial del gobierno o de la Iglesia, pero eso no le impidió desencadenar una ola de terror y ejecuciones, especialmente en el este de Inglaterra.

Su “cruzada” dejó una cifra estimada de más de 300 personas ejecutadas —en su mayoría mujeres—, lo que supera el número total de ejecuciones por brujería en cualquier otro periodo equivalente de la historia británica.

Poco se sabe con certeza sobre su vida. Se cree que nació en Wenham Magna, Suffolk, hacia 1620 y era hijo de un ministro puritano. Habría trabajado como abogado menor o escribano, pero su ascenso a la fama comenzó en 1644, cuando, en la veintena de su vida, afirmó haber descubierto un aquelarre en Manningtree, Essex.

Inspirado en obras como el Daemonologie (1597) del rey Jacobo I, Hopkins tomó la causa con fervor. Se unió a John Stearne, otro fanático perseguidor de brujas; y juntos recorrieron aldeas ofreciendo sus servicios para “limpiar” comunidades de brujas. No gratis, claro: cobraban tarifas a los concejos locales, lo que convirtió la caza en un negocio lucrativo.

Sus métodos: tortura sin llamarla así

Aunque la tortura estaba técnicamente prohibida por la ley inglesa, Hopkins y Stearne usaban técnicas que bordeaban la legalidad y eran física y psicológicamente devastadoras. Entre ellas el “Watchings”: hacer que el acusado permaneciera despierto durante días, bajo vigilancia, para ver si su "familiar" demoníaco venía a visitarlo. “Walking”: obligarlos a caminar constantemente para evitar que durmieran. “Swimming test”, la prueba del agua: atar al sospechoso y lanzarlo al agua. Si flotaba, era culpable (rechazado por el agua bendita); si se hundía, inocente… y posiblemente ahogado.

Examen físico: buscar marcas del diablo —como lunares, cicatrices o pezones extra— que servían como “pruebas” de un pacto satánico. Estas prácticas, aunque extralegales, se disfrazaban de investigación “científica” y contaban con el respaldo de autoridades locales deseosas de controlar la disidencia social, religiosa o simplemente femenina.

La mayoría de los historiadores sitúan el número de víctimas entre 230 y 300 ejecuciones, casi todas mediante la horca (en Inglaterra, las brujas no eran quemadas, como en Escocia o el continente europeo, por aquello del fuego purificador). La gran mayoría de las víctimas eran mujeres pobres, viudas o marginadas, sin medios para defenderse.

Hopkins fue especialmente activo en los condados de Essex, Suffolk, Norfolk y Cambridgeshire, zonas ya sacudidas por el hambre, la peste y el fanatismo religioso.

Su legado escrito: The Discovery of Witches (1647)

En 1647, poco antes de su muerte, Hopkins publicó The Discovery of Witches, una especie de apología de su obra. Allí justifica sus métodos y ataques, asegurando que actuaba con respaldo bíblico y en defensa del pueblo. También intenta lavar su imagen frente a las crecientes críticas sobre su brutalidad y motivaciones económicas.

La ironía es que este texto, que pretendía limpiar su nombre, sirvió a la posteridad para documentar y denunciar la crueldad y arbitrariedad de su campaña.

Matthew Hopkins murió en 1647, a los 27 años. Algunas leyendas dicen que fue acusado de brujería y ejecutado por sus propios métodos, pero muy probablemente esto es falso y lo más aceptado por la historiografía es que posiblemente murió de tuberculosis.

Con su muerte y el final de la guerra civil, la caza de brujas en Inglaterra disminuyó drásticamente. Las autoridades se mostraron más escépticas y los tribunales dejaron de aceptar pruebas tan débiles como confesiones bajo presión o marcas sospechosas.

Un monstruo hecho de miedo y poder

Hopkins no fue el primer cazador de brujas, pero sí el más letal en suelo inglés. Su figura encarna el miedo irracional, la opresión institucional y el uso del fanatismo como arma política y económica. Se alimentó del caos de su tiempo y, cuando ese caos cedió, su figura desapareció tan rápido como surgió.

Hoy, Hopkins aparece en obras de ficción, películas (Witchfinder General, 1968), novelas y series. Pero detrás del mito, queda el eco de un joven ambicioso que convirtió el terror en oficio... y a la superstición en sentencia de muerte.

La bruja entra al imaginario colectivo

Las xilografías se repitieron tanto que solidificaron el arquetipo. Imágenes de mujeres montando escobas, cocinando en calderos, bailando con demonios y participando en orgías del aquelarre se publicaban una y otra vez, con ligeras variaciones. A menudo, los mismos grabados eran usados en contextos distintos.

Algunas publicaciones incluso romantizaban la figura de la bruja. La Historia de las Brujas y los Magos (1720) muestra fiestas brujeriles llenas de música, vino y erotismo. A veces, más que espantar, estas imágenes fascinaban: jóvenes desnudos, sátiros, conjuros de amor, deseos prohibidos. Era el lado glamuroso del diablo.

Más allá del fuego

Aunque se estima que unas 3.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Gran Bretaña —la mayoría en Escocia— y decenas de miles en Europa, la cifra real es difícil de precisar. Lo que sí es claro es que el papel impreso, más que cualquier otro medio, ayudó a construir una iconografía persistente.

Con los siglos, el miedo se diluyó, pero la imagen quedó. Y gracias a esas xilografías toscas y poderosas, la bruja pasó de hereje temida a figura pop: de verdugo a ícono. Escoba en mano, sigue volando por nuestra imaginación.

|