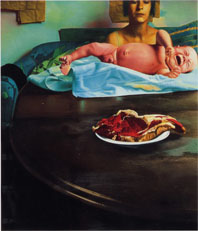

Nos encontramos ante una imagen de Ouka Leele, una reconocida fotógrafa española, nacida en Madrid, que desde pequeña descubre su vocación de pintora y se encuentra con la fotografía casi por casualidad. Su actividad artística abordará además de la fotografía, la pintura, el teatro, la danza, la música, la poesía, etc. Si bien en un principio publica fotos en blanco y negro, en 1979 con la serie Peluquería comienza a colorearlas a mano con acuarela. Su trabajo se basa en la búsqueda de su universo personal tratando reflejar las acciones diarias de su desarrollo como individuo y como artista, jugando con los objetos, dejando que hablen los cuerpos, etc. Está influenciada por El Greco, Dalí, Magritte o el Pop art, pero siempre abandonando la crítica y retomando la provocación en su cara más amable unas veces, inquietantes otras.

Acaba de nacer se trata de una fotografía en color pintada con acuarela, realizada con una cámara Nikon en 35 mm y la propia imagen sugiera que se ha utilizado un objetivo angular que dota de profundidad a la imagen. En ésta encontramos en esta imagen tres motivos fundamentales: sobre una mesa en primer término un trozo de carne en un plato que rivaliza por ser el foco de atención con un niño desnudo que llora en segundo término y que, como explica el título de la fotografía, “acaba de nacer”. En último término la madre del niño, ausente y preocupada deja caer su mirada.

Acaba de nacer, de Ouka Lele, 1984.

|

En cuanto al nivel morfológico la atención de la imagen se juega en tres puntos fundamentes (madre, carne y niño) entre los cuales se trazan correspondencias y vectores de dirección que varían según el trabajo interpretativo. El punto de mayor interés es el niño, aunque manteniendo continua rivalidad con el trozo de carne, mientras la madre se mantiene al margen. De todos modos, los tres puntos se concentran en la parte derecha del encuadre huyendo del centro geométrico de la imagen e, incluso, de los ejes diagonales de ésta, creando así una composición con una marcada voluntad perturbadora. El grano es casi imperceptible.

Se trata de una fotografía en blanco y negro pintada con acuarela. Se consigue así un cuadro hiperrealista a la vez que una fotografía emotiva, que se aproximan a la realidad de una forma radicalmente nueva, distante pero dedicada al detalle, donde se quiebran las correspondencias pintura-irrealidad y fotografía-realidad para integrar una visión que no se limita a repetirla, sino a revivirla. Y en este gesto, el color es clave en tanto que acentúa la imagen con diversas estrategias: gradación de tonalidades para el sofá, el cojín, la toalla y la pared, saturación para el rojo de la carne y desnaturalización para la piel de la madre. Se establece así una dialéctica de fuerzas centrífugas y centrípetas generadas por lo frío y lo cálido donde el color amarillento de la madre hace que no pueda adscribirse con rotundidad ningún color al estado de lo vivo o de lo muerto. Pues si decimos que lo rojo está del lado de la vida, la carne muerta está más viva que la madre. Terrible, pues la carne se desplaza hacia el espectador demandando que este se identifique con ella mientras la madre se cosifica y se confunde con los papeles de la pared. Por tanto, la madre actúa como gozne que impide resolver el conflicto de los contrastes y en definitiva el aspecto desasosegante de la escena. Y en última instancia, si nos identificamos con algo, sólo podemos hacerlo con el niño, quien sí insiste y demanda amor con el llanto detenido, metáfora del dolor de la existencia.

El tema del tiempo y de la muerte trasciende las marcas temporales y los detalles significantes de la escena para trascender al arrojo del ser en el mundo, a la propia existencia: la fotografía descansa en la imposibilidad de desprendimiento del ser soportando el devenir hacia la muerte como límite irreducible.

El componente carnoso que amenaza y el llanto silenciado del niño que demanda amor implican sin concesión al espectador en el propio universo fotográfico sin permitir cualquier tipo de distanciamiento, exigiendo una responsabilidad hacia lo que se le presenta radicalmente extraño a la vez que radicalmente propio.

La imagen apunta hacia un discurso narrativo tanto anterior (el niño acaba de nacer) como posterior (el niño deberá hacer con la vida) a pesar que es difícil imaginar lo que acontecerá tras esta toma, pues el espacio incómodo crea una indeterminación sobre el curso de la vida del niño que sólo apunta y subraya: ¿ahí?, ¿así?, ¿eso?, ¿cómo?

Como vemos, el tiempo de la representación es clave en esta escena cargada de diferentes estados de lo vivo. Está suspendido mientras se intenta simbolizar el destino incierto del niño.

El análisis del nivel compositivo permite observar la imposibilidad de trascender de los ejes espacio-temporales en esta fotografía. Esto obliga a asumir la posición en la escena algo que impide la evasión o la abstracción, pues aunque la madre tenga la mirada perdida no significa que la escena se lo permita como veremos en el siguiente apartado.

Por lo que respecta al nivel de la enunciación podemos ver en cuanto al punto de vista físico que la foto está tomada desde un ligero picado, hecho que evidencian las diferentes situaciones de altura sobre el eje de nuestra mirada. Vemos así una posición distante de la instancia enunciativa que parece querer cosificar la escena con una voluntad que dista mucho de la clásica puesta en el centro del objeto de nuestra mirada.

Cuando hablamos del niño no podemos hablar de actitud sino del llanto como único gesto del que este dispone para demandar, como efecto de la palabra en su cuerpo. Pero es precisamente la actitud ausente y con aire de resignación de la madre lo que abre muchos interrogantes en la escena. ¿Siente resignación ante su responsabilidad? ¿cree que no tendrá medios para mantenerlo? ¿lo quiere? ¿le duele haberlo separado de sí? ¿se compadece de él? ¿no sabe descifrar su llanto? ¿o sencillamente no piensa en nada? En definitiva, a pesar de no mirarnos la mujer nos interpela, el significante-mirada no soluciona ningún significado y nos remite a un amplio campo de interpretaciones de las que sí tendrá que hacerse cargo el espectador, sin el cual no puede darse el sentido.

La alienación que recorre la escena actúa como calificador del malestar que sufren los personajes. Además, las marcas enunciativas evidencian una clara voluntad de provocar e involucrar al espectador fotográfico cortocircuitando esa distancia que provoca la escena. Al fin y al cabo, la instancia enunciativa da cuenta de ese acercamiento nuevo a la realidad instando ahora a que lo haga el espectador. El tratamiento pictorialista de la imagen desvela la huella enunciativa volviendo imposible la transparencia y aunque parece que esta instancia poética resta verosimilitud, apoya el hiperrealismo de la escena, hace más real lo real, incide en el dramatismo, vuelca en la forma ese algo más de lo que habla la propia composición y el tempo interno de la fotografía. Por tanto, esta incidencia sobre la realidad fotográfica fracturando el modo de representación clásico exige al sujeto espectador la sutura, el texto en lugar de cerrar la significación se dispara en cuanto enigma que insiste y pregunta.

La autora se deja ver en el texto a partir de diversos recursos ya comentados como la composición desplazada, la intervención en el color, la disposición de los elementos, etc. Y precisamente la madre, la carne, y el niño, abren una dialéctica entre vida-muerte, carne y verbo que revelan un enunciatario. Pero ¿qué tipo de enunciatario? ¿qué dicen de él? Hablan de la posición con la que deberá situarse en el texto, es decir, la carne a la vez que da cuenta de la actitud con la que el enunciador se acerca y cuenta la realidad, se presenta como mancha en el/para el/huella del enunciatario que habla de su condición en tanto que como humano le molesta pero irremediablemente deberá encontrar para atravesar la imagen. El trozo de carne que no puede separarse del niño que demanda, habla de un enunciatario huella en el texto de un espectador que sólo podrá situarse ante la imagen desde su condición de sujeto viviente, sexuado y hablante en su división constitutiva entre la carne y el verbo. Además, la disposición mostrativa de los elementos (huella del enunicador) está revelando al mismo tiempo una marca del enunciatario en tanto que todo está dispuesto porque hay alguien que mira, que viene a suturar la escena entrando en toda su obtusidad.

La mirada caída de la mujer ayuda a desviar el juego interpretativo entre los dos focos de atención de la mesa, generando una lectura que podría ser esta: sobre una mesa un niño extendido y un trozo de carne, me desconcierta, por lo que busco la mirada de la madre, ésta se me niega, caída y pensativa, por lo que vuelvo al trozo de carne, niño, trozo de carne, niño, trozo de carne, niño, pues quizá esta correspondencia simbólica dice algo de esa mirada que se me niega. Además, cabe dejar constancia que los personajes de Ouka Leele suelen adoptar dos tipos de miradas: o bien se interpelan a cámara interrumpiendo el instante esperando al espectador para hacerlo partícipe del disparate del juego siempre inacabado; o abstraen su mirada contagiados de la escena. La mujer de la fotografía objeto de nuestro análisis, sí, pierde su mirada pero como único remedio ante lo que le rodea. Por tanto, la carne, sin tener ojos, es la única que nos mira o que por lo menos, parece advenir a nuestra mirada, manchándola.

Finalmente en la interpretación global del texto fotográfico consideramos que esta fotografía plasma de forma audaz e increíblemente literal el sujeto del inconsciente cuyo momento constitutivo describe perfectamente el siguiente texto de Jorge Alemán y Sergio Larriera en El inconsciente: existencia y diferencia sexual:

“Lo específicamente psicoanalítico es que al nacer ese viviente sexuado que es el ser humano, resulta apresado por una red discursiva que ya estaba ahí esperándolo; red discursiva cuyo soporte material es la lengua. De ese encuentro traumático entre lo que podría llamarse la carne y el verbo queda la huella de un sufrimiento originario. (…) Lo natural, en el ser hablante, queda perdido tras esta mortificación impuesta por la entrada en el discurso humano. El significante juega y gana, dice Lacan, y estar apresado por la lengua conduce a una elección forzada: ganar un lugar como sujeto en el campo del significante es perder el ser de la vida natural. (…) Parasitado por el significante, el hombre paga un precio por hablar; una libra de carne, un trozo de su propio cuerpo. ”

Desde esta perspectiva, intentemos leer ahora la imagen. En ella vemos una imbricación de significantes ante los cuales tratamos de asignar significados: a la mujer-madre, al niño-hijo, ¿y a la carne? Esta suspende la inmersión en la imagen en tanto que como retorno de lo reprimido sorprende. Sabemos que la carne significa, algo nos dice, pero ¿qué? Podemos solucionar esta falta de sentido estableciendo conexiones mediante metonimias o metáforas. Establecemos así una dialéctica entre lo imaginario y lo simbólico, de hecho la propuesta de este análisis no es sino esto- para construir sentido. Pero hay algo más, algo en la carne que no se puede simbolizar y por ello continúa punzando, instando al sujeto a recorrer la cadena de significantes (niño-mujer-carne-sofá-mesa-…) ahondando en su ser. Y precisamente el sujeto se define en su respuesta a lo Real, mientras lo Real no sabe nada del sujeto, no sabe nada del trozo de carne. En cambio, nosotros sí sabemos de ese trozo de carne, aunque solamente sepamos que nos habla y nuestro esfuerzo sea volver a olvidarlo, quitar la carne de la escena.

A nuestro juicio la pregnancia de esta fotografía ha sido conseguida a través de un acercamiento intimista a la realidad y de su plasmación distante. Además de la propia escritura fotográfica que ha dosificado la emoción en las morfologías para hacerla explotar en la sintaxis, en esa puesta en común o pequeño baile de máscaras que el espectador deberá atravesar para responder a ese algo que le clama, que le agujerea.

|